您所在位置: 首頁 »經(jīng)貿(mào)活動(dòng)»正文

綠樹掩映翠竹繞 “小山叢竹”復(fù)建工程一期完工

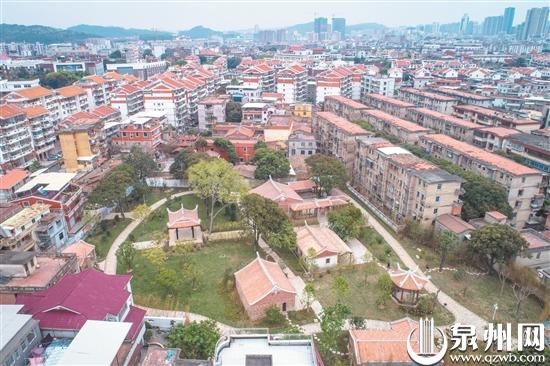

“小山叢竹”復(fù)建力求恢復(fù)原貌,紅磚墻面展示傳統(tǒng)閩南建筑之美。

作為泉州舊八景之首,古城生態(tài)修復(fù)城市修補(bǔ)“七個(gè)一”工程之一的“小山叢竹”復(fù)建工程牽動(dòng)人心。2018年10月,復(fù)建工程啟動(dòng)。目前,一期景觀和建筑類修復(fù)已經(jīng)完工。□記者 殷斯麒/文 陳起拓/圖

修舊如舊 力求重現(xiàn)當(dāng)年風(fēng)貌

“小山叢竹”地處泉州城北,朱熹、弘一法師等在此筑亭、題字、遍植叢竹。特別是南宋以來,古代官員和文人墨客途經(jīng)泉州必到“小山叢竹”朝拜朱熹,該園因此聲名遠(yuǎn)播。不到10畝之地,卻承載著一段段濃墨重彩的歷史,是泉州古今“對(duì)話”的一個(gè)窗口。

走進(jìn)復(fù)建后的“小山叢竹”,綠植環(huán)繞,古樹參天,還有片片翠竹引人注目。“不二祠”“過化亭”古風(fēng)古貌呈現(xiàn),紅磚墻面展示傳統(tǒng)閩南建筑之美。“‘小山叢竹’的復(fù)建以恢復(fù)歷史原貌為主,采用的材料都是回收的老構(gòu)件。”項(xiàng)目相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,基于“保護(hù)、還原”的出發(fā)點(diǎn)和打造精品文化園林的初衷,設(shè)計(jì)組走訪了泉州規(guī)劃專家顧問組、方志委、博物館、民間文史專家等,搜集大量文字圖片資料,保護(hù)修繕方案基本還原了歷史風(fēng)貌,文物保護(hù)點(diǎn)“晚晴室”還單獨(dú)設(shè)計(jì)了保護(hù)修繕方案。古建建造部分邀請(qǐng)了閩南古民居營造技藝非遺傳承人的團(tuán)隊(duì)來參與設(shè)計(jì)、建造,“修舊如舊”的手法力求重現(xiàn)當(dāng)年風(fēng)貌。

“為了盡可能還原歷史環(huán)境,市城管局成立了園林專家組,從苗木選擇、配置、樹型等方面層層把關(guān),在保留園內(nèi)原有喬木的基礎(chǔ)上,打造了以竹為主的核心景觀。”據(jù)介紹,在苗木配置方面,主要突出了“小山叢竹”的竹文化,種植了黃皮剛竹等十來個(gè)品種的竹子,并點(diǎn)種了樸樹、紅果冬青、刺桐等鄉(xiāng)土樹種,盡力營造清幽雅致的意境。

整合資源 綜合提升周邊街巷品質(zhì)

據(jù)介紹,小山叢竹公園項(xiàng)目一期主要為修建景觀和建筑,規(guī)劃8.9畝的公園復(fù)建已經(jīng)完工,二期將考慮周邊文化資源整合。

小山叢竹公園附近主要巷道為北側(cè)執(zhí)節(jié)巷和西側(cè)的模范巷,模范巷可以直達(dá)縣后街。周邊現(xiàn)狀傳統(tǒng)風(fēng)貌建筑為清式合院形式,層高以一、二層為主,改造翻建的建筑以三層到五層為主。目前該區(qū)域街巷環(huán)境品質(zhì)有待提升,周邊都督巷、模范巷、執(zhí)節(jié)巷等7條街巷整治工作也已經(jīng)同步開展。項(xiàng)目二期將進(jìn)一步提升周邊基礎(chǔ)設(shè)施,整合眾多宗祠類文化資源,如同蓮寺、一峰寺、白耇廟及城隍廟等。

相關(guān)新聞

1、本網(wǎng)站所登載之內(nèi)容,不論原創(chuàng)或轉(zhuǎn)載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業(yè)用途。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

2、本網(wǎng)原創(chuàng)之作品,歡迎有共同心聲者轉(zhuǎn)載分享,并請(qǐng)注明出處。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:0595-22959379 郵箱:admin@qzwhcy.com

新聞排行

- 1泉州市舉辦全國助殘日愛心慰問活動(dòng)

- 2駱惠婷:抗“疫”南曲 為愛發(fā)聲

- 3落實(shí)省市殘聯(lián)部署,安溪?dú)埪?lián)力推職業(yè)特教

- 4泉州文化惠民卡共抗疫情“愛心茶杯”捐贈(zèng)

- 5豐澤區(qū)僑聯(lián)參加植樹造林活動(dòng)

- 6泉港區(qū)殘聯(lián)扶志扶智 殘疾人自強(qiáng)脫貧

- 7同心抗疫保民生 傾情關(guān)懷解民憂——泉州

- 8二季度成品油價(jià)格有望止跌反彈

- 9工信部:加快推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型

- 10堅(jiān)守實(shí)體,“晉江經(jīng)驗(yàn)”謀新篇