孤獨癥關愛先行先試的泉州探索:“醫康教”融合教育實踐開出希望之花

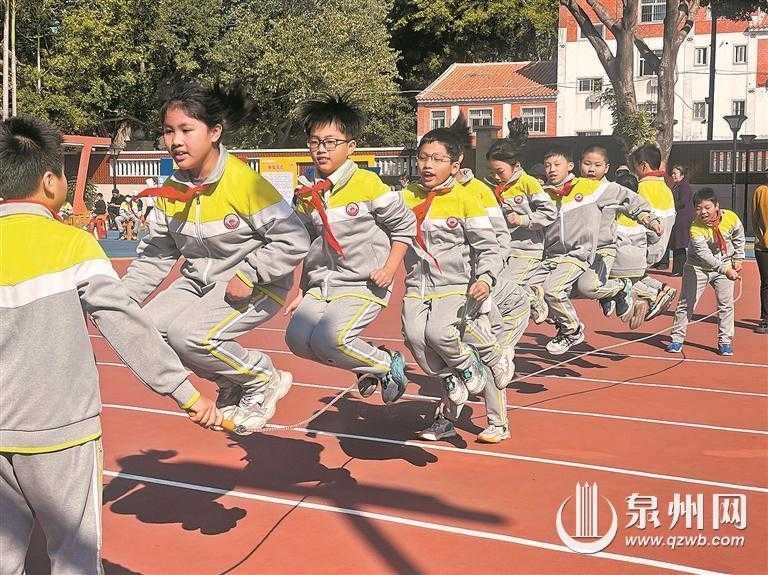

與普通學生學在一起,玩在一起,有助于孤獨癥兒童融入社會。

▲“醫康教”融合,為孤獨癥兒童營造更加包容的教育環境。(新村小學供圖)

■融媒體記者 許奕梅 林志安 石偉琴 蔡紫旻 趙偉 王柏峰 通訊員 潘美霖 施雅婷

“東東,戴紅領巾是少先隊員的標志,你跟其他同學一樣都是少先隊員哦。”在泉州市新村小學,一名不想佩戴紅領巾的孤獨癥兒童,在校長的安撫下,配合地戴上紅領巾,走進校園。在老師的鼓勵下,他成為紅領巾管理員,他說,自己是班里“最棒的”。

今天是世界孤獨癥日。對于孤獨癥兒童而言,在普通學校接受融合教育,是幫助他們淡化“差異”、融入社會的有效途徑。在中國殘聯等七部委聯合印發的《孤獨癥兒童關愛促進行動實施方案(2024—2028年)》中,明確提出“實施孤獨癥兒童教康融合行動”。

泉州是福建省唯一入列“全國孤獨癥兒童關愛促進行動先行先試地區”的地級市。連日來,記者深入“醫康教”融合教育試點學校,并采訪醫院、教育部門、特殊教育專家等,探尋孤獨癥關愛“泉州模式”及其背后故事。

【鏡頭一】

學生:成為紅領巾管理員 愛上戴紅領巾

3月25日清晨,朝陽透過樹葉間的縫隙照射在新村小學的校門口,形成一束束光。學校黨支部書記、校長許曉玲正在執勤,一名叫東東的男同學走到她跟前,他的手里拿著紅領巾。許曉玲蹲下來安撫他,并幫他把紅領巾戴上。東東聽話地配合,戴著紅領巾進入校園。

東東是一名孤獨癥兒童,在新村小學隨班就讀。當天,許曉玲找到東東的班主任,說起了這件事,并建議讓東東做班里的紅領巾管理員。

次日一早,東東找到許曉玲。“校長,你有看到我的照片嗎?老師讓我做紅領巾管理員,還給我拍了照片,說要讓你看看。”東東一臉驕傲地說,“全班50多名同學,就我可以管理大家佩戴紅領巾。我是最棒的!”

“對于有特殊需求的孩子,不給他們貼有別于普通孩子的標簽,而是給予更多的包容和關愛,這是融合教育的初衷。”許曉玲說道。

【鏡頭二】

家長:11首感謝詩 感恩孩子被接納

“童真相處好時光,常伴書聲到夢鄉……校園有幸同窗讀,學海無涯共舶航。”孤獨癥兒童小天即將從新村小學畢業,他的爺爺寫詩贈給學校,感謝孩子得到普通學校的接納,在融合教育中感受老師的關愛及同學的陪伴。

“彈指一揮間,我們即將結束6年小學生涯,告別開啟童蒙知識的搖籃之地。最純潔的童真記憶將深深地烙印腦海,校園的一草一木,老師的舉手投足,對我們來說是那么不舍和親切。”小天的爺爺共為新村小學寫了11首感謝詩,質樸而真切的情感表達,是學生家長為“融合教育”頒發的“特殊獎章”。

【鏡頭三】

老師:孩子說“老師好” 感動又激動

3月26日下午上課時間,春日暖陽溫柔地包裹著整個校園。教室里,3名不同年級的孤獨癥孩子挨著坐在一起。來自泉州市婦幼保健院(泉州市兒童醫院)的康復治療師蘇雅萍與他們圍桌而坐,配合教具給他們上認知訓練課。

時長40分鐘的訓練課期間,小妍經常會動手去抓桌上的教具,蘇雅萍總是溫柔地拉住她的手,把她的注意力引回來。

教室一角,小妍的家長靜靜地坐在椅子上,關注著孩子上課。小妍有時不能控制自己,會突然站起來。考慮到孩子的情況,為不影響課堂,家長選擇入校陪讀,在出現突發狀況時及時協助老師安撫孩子。

每周三、四、五下午,新村小學邀請康復治療師進校,對學生進行康復干預。醫生根據學生的具體情況和學校環境來設計社交技能訓練、語言訓練、游戲治療等內容,對于需要更多康復訓練的孩子,會安排“一對一”訓練進行強化干預。

“一天早上,明明一進教室就走過來跟我說‘老師好’,那一刻真是又感動又激動。”明明的老師介紹,孩子一開始比較抗拒與人交流,總是一個人躲在角落。康復治療師對他進行精細動作和口部模仿等康復干預后,他現在不僅會主動和老師打招呼、說長句,還會和同學玩在一起,臉上的笑容多了起來。

在校“邊學習邊康復”

有助于提升社會適應能力

新村小學探索融合教育始于2015年,學校希望讓特殊孩子從簡單的“隨班混讀”“隨班就坐”,轉換到真正的“隨班就讀”。

2016年,該校成為泉州市首批隨班就讀基地校;2020年,被確認為泉州市普通學校融合教育試點校。通過融合教育環境,幫助特殊學生在普通教育體系中獲得適切發展,促進全體學生的包容意識培養。

“通過專業評估,了解孩子的薄弱項,再設計針對性的康復干預。”許曉玲介紹,經過多年探索,2023年,學校成為“醫康教”融合教育試點校。2024年秋季學期,通過“醫康一體、醫教協同”的模式,學校正式將專業的康復訓練引入校園,在醫生指導下,對在校孤獨癥兒童等特需學生進行康復評定,并制定個性化康復計劃。

“孤獨癥兒童在成長過程中,不僅需要專業的康復訓練,還需要適應社會環境,普校是他們融入社會的一個重要場所。”泉州市婦幼保健院(泉州市兒童醫院)康復科主任醫師邱莉介紹,醫生到學校進行康復干預,可以根據老師對孩子表現的動態反饋及時調整方案,在不影響孩子正常學習的同時,給予最適合的康復支持。通過“邊學習邊康復”模式,將康復深度融入學習場景,降低單獨康復下兒童對特定環境的依賴,幫助他們提升生活能力和社會適應能力。

“孩子變得喜歡上課了,能感受到他一點點在進步。”孤獨癥兒童洋洋的媽媽說,孩子認知水平和專注力相對薄弱,在新村小學上學,正在接受學校安排的個訓課和集體課,“看到他每天高高興興去上學,和同齡的孩子在一起,我們也開心。”

許曉玲表示,通過家長反饋、學校觀察及康復治療師的專業評估,學校開展“醫康教”融合以來,孤獨癥學生在語言表達上,有的從較少開口到能夠簡單表達自己的需求;社交方面,有的開始主動與人打招呼,融入小組活動;情緒方面,通過治療師和老師聯合干預,有的過度哭鬧或易怒等情況得到改善。

建立友好幫扶小組

普通孩子成為一個個“愛心之星”

“家長最關心孩子在學校能不能被接納。”孤獨癥兒童妙妙的班主任說,老師們在了解專業康復技巧后能更深入了解孩子,在班上還為孤獨癥等特需學生建立了友好幫扶小組。

在學校,妙妙有小伙伴們陪著,她不說話時,有開朗的同學找她講話、安撫她,還有人主動陪她做游戲、畫畫。普通的孩子們在這樣的環境里,自然而然地學會了接納孤獨癥同學,成為一個個“愛心之星”。

“外地媒體曾經報道,一個‘社牛’同桌教會了孤獨癥孩子說話,就是加入更多語言輸入,才會有語言輸出。”福建省特殊教育資源中心老師朱媛媛說,普通學校是一個教育刺激更為豐富的環境,同齡同伴可以為孤獨癥同學提供榜樣作用。他們從小接觸孤獨癥等特需學生,以后的社會也會更包容。

“融合教育實踐最終目的是促進孩子融入社會。”朱媛媛評價,新村小學在“醫康教”融合上的實踐,在全國是開展較為深入、合作較為具體的。醫生不僅與老師一起為孤獨癥孩子制定方案,還在學校為孩子提供直接的康復服務,切實有助于提高孤獨癥學生的能力,為他們營造更全面的教育環境。

據悉,福建省特殊教育資源中心于2023年受省教育廳委托,對全省特殊教育和融合教育試點校進行調研,并撰寫《福建省特殊教育質量報告(2018—2023》,泉州市的融合教育工作走在全省前列。

孤獨癥關愛“泉州模式”

構建全生涯周期關愛服務體系

孤獨癥是世界性難題。泉州市積極探索推進孤獨癥兒童“醫康教”融合的底氣,源自黨委、政府的主導和推動。

近年來,泉州持續提高融合教育質量,不僅在全省首創出臺了《泉州市孤獨癥譜系障礙兒童教育指南(試行)》《孤獨譜系障礙兒童融合支持手冊》,更在全省乃至全國率先設立1000萬元的特殊教育專項基金,支持特殊教育事業發展。

2023年,泉州市出臺《泉州市“十四五”特殊教育發展提升行動實施方案》,成為全省首個出臺“十四五”特殊教育發展提升行動方案的地市。

2024年以來,泉州市教育局將“醫康教”融合教育工作納入全市教育重點工作。截至目前,泉州共培育了省市級特教改革試點校、融合教育試點校(園)、隨班就讀基地校66所。目前,泉州市孤獨癥兒童在校生約1000人。

2024年,在市人大常委會的推動下,泉州市在全國首創成立孤獨癥關愛“一聯盟、一平臺、一基金”,著力為孤獨癥群體構建全生涯周期關愛服務體系。

2024年、2025年,對孤獨癥兒童的關愛服務連續兩年寫入泉州市《政府工作報告》,并納入市政府為民辦實事項目。近年來,在泉州市委的重視支持下,市人大常委會連續三年把推動孤獨癥關愛工作作為監督重點,在促進孤獨癥兒童0—6歲早期篩查診治、開展融合教育、組織職業培訓和就業輔導、探索大齡托養、提供家長“喘息”服務等方面取得階段性成效。

泉州通過積極拓寬多元化支持幫扶渠道,推動教育融合發展,實施康復疊加救助,強化孤獨癥兒童康復救助。2024年,全市累計為1100多名孤獨癥兒童發放康復救助金2000多萬元,補助標準屬全省前列。

2024年12月底,中國殘聯辦公廳發布“全國孤獨癥兒童關愛促進行動先行先試地區”名單,泉州是福建省唯一入列地級市。孤獨癥關愛“泉州模式”得到國家衛健委、中國殘聯等的肯定。(注:文中孤獨癥兒童均為化名)

責任編輯:蘇慧敏

1、本網站所登載之內容,不論原創或轉載,皆以傳播傳遞信息為主,不做任何商業用途。如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。

2、本網原創之作品,歡迎有共同心聲者轉載分享,并請注明出處。

※ 有關作品版權事宜請聯系:0595-22128966 郵箱:admin@qzwhcy.com